トーチカ通信

[ 2014.01.26 ]本・映画・演劇・美術・音楽

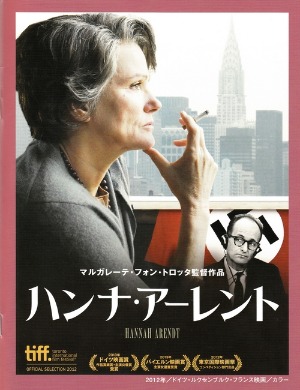

ハンナ・アーレント

梅田ガーデンシネマで1月31日まで、緊急追加上映が決まった。もしまだだったら、映画館に走ってほしい。昨年、暮れの押し迫った28日に観たが、『シュガーマン』を抑えて、私の昨年のベスト1になった映画である。

ハンナ・アーレント(1906-1975)はドイツ系ユダヤ人の家庭に育ち、大学ではハイデガーに師事した哲学者である。ナチス政権時代に、パリで強制収容所に連行されるが脱出し、アメリカに亡命。大学で教鞭を取りながら、最後まで哲学者として生きた人だ。

監督はマルガレーテ・フォン・トロッタ。『ローザ・ルクセンブルク』を撮ったベルリン生まれの女性監督である。ハンナという女性を描くために、彼女はハンナの人生の中のある4年間を切り取って、そこにその生涯と哲学を凝縮した。その4年間とは、ナチスの戦犯アイヒマンの裁判を傍聴し、ザ・ニューヨーカー誌にレポートを発表するやいなや、世界中から批難中傷を浴びた、その最中(さなか)である。

裁判でのアイヒマンは当時の記録フィルムが使用されている。我々は、プレスルームで凝視するハンナのクローズアップと、本物のアイヒマンを交互に見ることになる。アイヒマンの陳述を聞くハンナ。ぴくっと瞼が動く。眼鏡をはずし、鋭い眼差しでモニターを見据えるハンナのアップ。深い思考。指先で灰にかわってゆく煙草、その煙。思考する彼女の表情が映画の中で、一番、印象に残っている。

歴史的な裁判で、世界がユダヤ人哲学者の彼女に期待したのは、悪魔の化身の戦犯を徹底的に断罪する記事だった。ところが、彼女が被告席に見たのは、不気味さや残忍さとは程遠い、平凡な官僚だった。アイヒマンは600万人のユダヤ人を絶滅収容所に列車で輸送する最高責任者だったが、ハンナは彼を、「命令を遵守した平凡な官僚に過ぎなかった。犯罪者になったのは思考不能だったからである」と書いた。

この裁判でハンナ・アーレントが提示した『悪の凡庸さ』という思想は、映画の中では、友人たちとの議論や、学生への講義で、話し言葉で語られる。「世界最大の悪は、平凡な人間が行う悪なのです。そんな人には動機もなく、信念も悪魔的な意図もない。人間であることを拒絶した者なのです」

さらに裁判で露見した、ナチスに協力したユダヤ人指導者の存在にも言及した。「ナチスがもたらしたものはモラルの崩壊です。迫害者のモラルだけでなく、非迫害者のモラルも。これは、人類への犯罪です」

この裁判レポートはアイヒマン擁護と批難され、同胞のユダヤ人からも、反ナチスの人々からも嵐のような批難が巻き起こる。しかし、彼女は怯まない。強い意志と情熱で説得を続ける。「イスラエルへの愛はないのか?同胞への愛は?」との問いへの答えは、「一つの民族を愛したことはないわ。ユダヤ人を愛せと?私が愛すのは友人。それが唯一の愛情よ」

映画の中では、夫や友人の中で柔らかく微笑む、温かい人柄や、愛らしい姿も描かれているが、私が激しく魅かれたのは、彼女の深く思考する姿だった。アイヒマンに向き合うときに、個人的な感情が溢れないはずがない。しかしフェアに、その人間の本質に迫ることができるのは、「考え抜く人」だったからだ。そして傍聴している彼女を支えていたのは、「責任感」だと思う。裁判を書く者には理解する責任があるという強い信念が、感情を消し、哲学的な思考を導いている。

学生への講義の最後を彼女はこう締めくる。「私が望むのは、考えることで人間が強くなることです。危機的状況にあっても、考え抜くことで破滅に至らぬよう。ありがとう」

魅力的なのはハンナだけではない、友人のメアリーもカッコいいし、秘書のようなロッテもいい。聡明な光を瞳にたたえて、ハンナの講義を聴く女子大生には、受け継ぐ者の存在を感じて最後にもう一度胸が熱くなる。信念をもって強く生きていこうと思わせてくれる映画です。お薦めします!